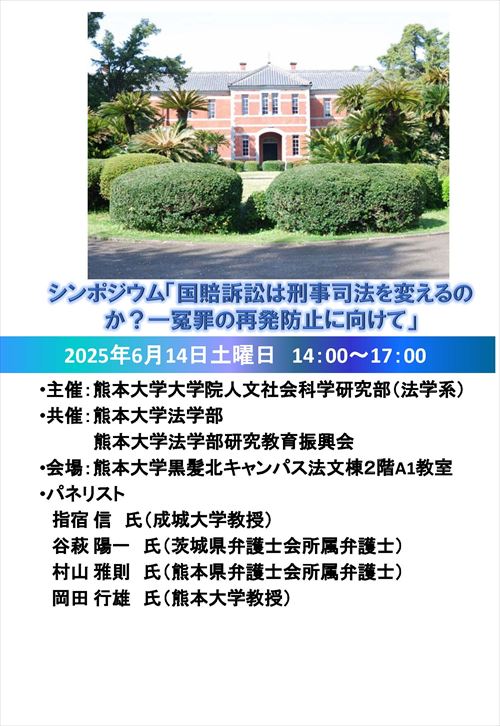

シンポジウム「国賠訴訟は刑事司法を変えるのか?−冤罪の再発防止に向けて」 (2025年6月14日開催)

2025年6月14日(土)、シンポジウム「国賠訴訟は刑事司法を変えるのか?−冤罪の再発防止に向けて」が開催されました。当日は、学内外から約70名の方々にご参加いただきました。

はじめにエルペルク・センター長の大日方信春教授(熊本大学)から開会挨拶が行われた後、司会兼コーディネーターの岡田行雄教授(熊本大学)から、①冤罪には多様で深刻な被害が生じること、②冤罪に対する刑事補償が不十分である上、別途国家賠償訴訟における原告の立証が困難であること、③国賠訴訟の勝訴判決が刑事司法を変える力となっていないことに鑑み、④国賠訴訟が刑事司法を変えるにはいかなる取り組みが必要かを検討するという本シンポジウムの趣旨が説明されました。

まず、「布川事件と布川国賠訴訟の概要」という題目の下、同事件の弁護団長を務められた谷萩陽一弁護士(茨城県弁護士会)から、別件逮捕や自白偏重捜査、長期の取調べやそこでの偽計や利益誘導、脅迫、証拠の捏造や変造、証拠不開示など同事件に冤罪の温床となる様々な問題点があったこと、新証拠の準備・提出や再三にわたる証拠開示請求を行い再審無罪となったこと、さらに国賠訴訟において捜査や起訴の違法、公判活動の違法などを行い勝訴したこと、再審無罪や国賠勝訴が得られたものの検察官の証拠開示義務が正面から認められないなど課題を残したことなどが報告されました。

次に、「松橋事件及び松橋国賠事件の報告」という題目の下、同事件の弁護団の一員であった村山雅則弁護士(熊本県弁護士会)から、物的証拠が血液反応のない切出小刀のみであり致命傷が右凶器によってできるか疑いが残るほか、捜査の進展に伴い自白が不自然に変遷しているなど自白の信用性が認められないとして再審無罪となったこと、さらに国賠訴訟において、本件が証拠隠しや見込み捜査・取調べ、証拠判断を誤った起訴など広く違法性を争ったものの、証拠判断を誤った公訴追行の違法のみ認定されるに留まったことが説明された後、虚偽自白が生じた理由や証拠偏在の問題、再審開始決定に至る期間徒過の要因、刑事司法を変えるために弁護士が果たすべき役割などが語られました。

休憩を挟み、「刑事再審国賠の効用と限界を考える(改訂版):誤判原因究明制度との比較から」という題目の下、指宿信教授(成城大学)が、再審と国賠が制度的・内容的に全く相違すること、刑事再審国賠訴訟には証拠開示・保管義務がなく、職務行為時の基準違反を立証しなければならないこと、訴訟上の精神的・経済的負担が大きいことなどを説明された後、現時点では再審無罪国賠訴訟が刑事司法制度改革に必ずしも効果的でなく、証拠開示義務を認めるべきこと、誤判原因究明制度や関与公務員の責任を明確化する制度の創設などの具体的展望を示されました。

その後、パネリストのコメントとともにフロアからの質疑応答も行われ、盛況裡に閉会しました。袴田事件や大川原化工機事件をはじめ、冤罪事件が次々と明るみになる中、現実の事件を実際に担当されたパネリストによる核心に迫る報告と分析を通じて、再審や国賠訴訟にまだまだ多くの課題があることを共有することができ、実りの多いシンポジウムとなりました。